税理士をしていると、お客様から、「相続したこの賃貸物件を保有し続けた方がいいのでしょうか、それとも売却した方がいいのでしょうか」という相談をいただくことがあります。

この判断は、いろいろな視点から考える必要があります。

・先祖代々の物件を維持したいか否か

・物件を積極的に管理していく能力や意思があるか

・借入金の返済は滞りなくできそうか

・将来その賃貸物件を相続する予定の者はいるか

・物件の入居率や利回り(収益性)は優れているのか

これらを総合して考える必要があります。

入居率や利回りがいい物件は、税理士的な視点から見れば「収益が上がっている物件ですから手放すのは惜しいので、そのまま維持してもいいんじゃないですか」と答えるのが一般的でしょう。

ただ、不動産業者の方とお話しているといろいろな気づきがあり、「入居率や利回りがいい物件」が本当にいい物件なのかを、きちんと考える必要があると感じます。

今回は賃貸不動産の入居率や利回りについて考えてみました。

入居率が高い物件は優良物件と考えられている

例えば賃貸アパートを考えてみましょう。

一般的に、入居率が高い賃貸物件は優良物件とされています。賃貸アパートが10部屋あり、10部屋とも満室であれば入居率は100%になります。

また、1億円で物件を購入して年間家賃が800万円の場合、表面利回り(経費等を考慮していない利回り)は年間8%になります(他にも経費等を考慮した実質利回りがあり、そちらも検討する必要があります)。

不動産を維持するのか売却するのか、また購入にあたっても、これらの入居率や利回りは重要視されます。

入居率を高めるためにはどうすれば良いか

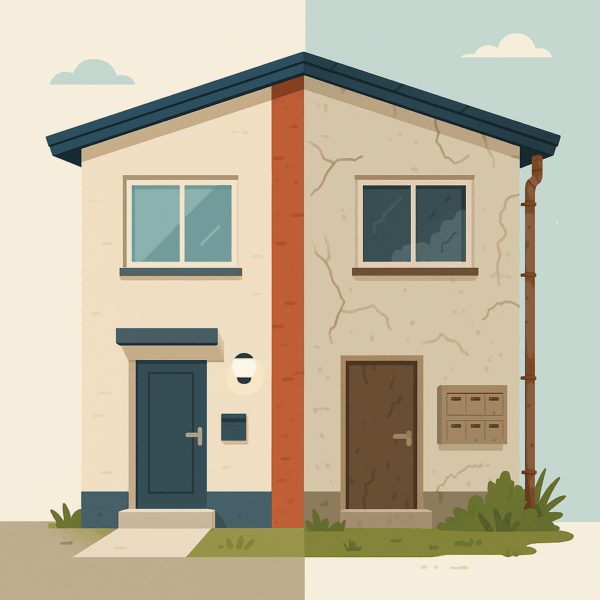

一般的に、賃貸アパートの入居率は新築時が最も高く、築年数の経過とともに徐々に下がっていきます。要因として、築年数の経過、設備の老朽化、近隣に競合物件が新築されることなどが挙げられます。

では、築年数が経過した賃貸アパート(例えば新築から20年程度経過した賃貸アパートなど)について、入居率を高めるためにはどうすればいいのでしょう。

一番オーソドックスな方法は、こまめな修繕や清掃、設備の更新でしょう。例えば、入り口の郵便ポストが古いタイプのものなら新しいタイプにする、インターホンやお風呂を新型にする、こまめな清掃をする、内装の壁紙をきれいに張り替える、ルールに違反した入居者がいればこまめに注意するといったものが挙げられます。費用や手間はかかりますが、こまめに実践することで高い効果を得ることができると思います。

次の方法は、家賃を下げるという方法です。近隣に競合物件が建築されてしまった場合や、修繕費をあまりかけておらず設備や内装が見劣りする場合は、家賃を下げて入居者を募集することが考えられます。

もう1つは“カンフル剤”を注入する方法です。具体的には、オーナーが仲介業者に広告料(いわゆるAD)を払うというもの。入居が決まったら、仲介会社に高めの手数料(広告料)を払うことを約束するのです(この広告料が宅建業法、適法かそうでないかは以前から議論がありますが、ここでは考えません)。

そうすれば、仲介業者は高めの広告料が欲しいので、他の賃貸物件よりも優先してオーナーの物件を紹介してくれるということになります。

ただ、これは問題の先送りにすぎません。これをやることによって無理くり入居させることができるわけですから、短期的に見れば入居率や表面利回りは上がります。ですが、根本的な修繕の問題等を先送りにしているわけですから、物件の老朽化はどんどん進んでいってしまうでしょう。

ですから、このようなカンフル剤を注入している物件については、入居率や利回りの数値を鵜呑みにせず、慎重に考える必要があるでしょう。

取得時こそ「数字の裏側」を確認する

特に注意が必要なのが、不動産業者から新たに賃貸物件を取得しようとされている方です。取得理由は様々でしょう。相続対策、サラリーマン投資などなど。その時に高い入居率や高い利回りを提示されたとしても、それらが“本物”なのか確認する必要があります。

具体的には、レントロール(入居者の契約条件、家賃、入居時期等を記載した一覧表)などで、現在の入居者がいつ頃に入居したのか、入居期間は長いのか、といったことを確認する必要があります。少し前までは入居率が低かったのに、ここ数ヶ月で一斉に入居したような物件は、不動産業者が売却のために“お化粧”(広告料を払って無理くり入居させた)をした可能性があります。

さいごに

賃貸不動産は考えるポイントが本当に多く、かつ専門家ごとに視点が異なるため、その時は正解だと思っていても、後日間違っていたということもあり得るでしょう。特に昨今は不動産価格が上がっており、良い物件はすぐ売れてしまう傾向があります。そんな中、一般ユーザーに提示される賃貸物件は、ある意味“売れ残り”と考えることもできるかもしれません。

不動産営業マンに一方的に勧められるのではなく、少し立ち止まって、入居率や利回りという“見た目の数字”の裏側を冷静に見にいくことが必要になりますね。