開業税理士であれば誰もが悩む問題があります。

それは大蔵財務協会の図解シリーズを毎年購入する必要はあるのかという問題です。

一冊3,000円から4,000円くらいしますから、これを全シリーズ毎年買うだけでも結構な出費です。

また分厚いんで、かさばるんですよね。

このシリーズを毎年購入するだけで本棚が埋まってしまいます。

開業以来、十数年間、主要なシリーズはほぼ毎年購入していました。

※少し前に、ご高齢の税理士先生が事務所にご訪問されたとき「お~毎年、図解シリーズ、買ってるんですね~」と、ちょっとニヤリとされておっしゃられました。これには、「おまえ、まだ買い続けてるの?」という意味と、「勉強熱心だね~」の2つの意味があると推察しました(^^ )

ただ、そろそろ本棚が限界ということで、今年から主要な業務以外は数年に1冊でいいかなと思うようになりました。

今回は図解シリーズを毎年購入した方が良いのかについて、考えてみました。

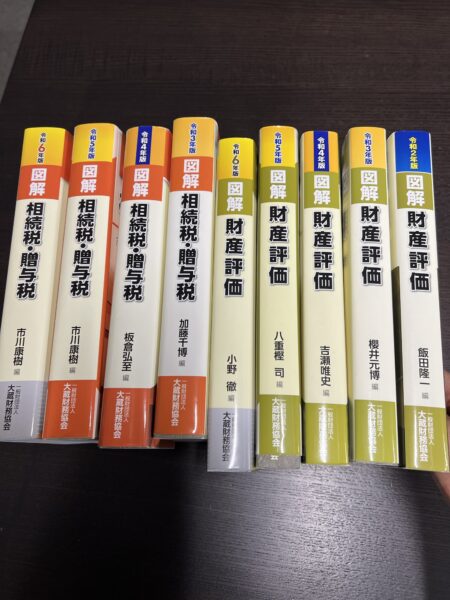

※毎年購入している図解シリーズ

図解シリーズとは何なのか?

「大蔵財務協会」という出版社があります。

そちらが図解シリーズを発刊しています。

「大蔵」と名のつく通り、旧大蔵省(現財務省)とゆかりのある出版社になります。

※以前、ある出版社の方から大蔵財務協会の成り立ちや、現在の業務やその他のこと((^^ ))について色々とお聞きしたのですが、今回はそのお話しません。

図解シリーズで代表的なのは、「図解 法人税」や「図解 所得税」になるでしょうか。

この図解シリーズですが、冒頭部分に「国税局職員や税務署職員が休日等を使って書き上げました」というくだりが書いてあります。

税務署内部の人が書いている本ですから、いわば教科書的な本になります。

税理士であれば一度は購入したことがあるはずです。

図解と書いてあるが図解になってない

「図解」と書いてあるぐらいですから、さぞかし分かりやすい本になっているだろうと一般の方は思われるでしょうが、そうではありません。

基本的に条文や通達の内容を解説しているだけです。

中には図(貸倒損失になるか貸倒引当金となるかの計上基準の図など)があるところもありますが、ほとんどが文章です。

そして毎年税法改正によって分厚くなっていくわけですが、追加となる部分の多くは文字のみで、新たに図が入ることは稀です。

ですからもう「図解」じゃなくて「制度紹介」とか「概要解説」とか、そんなタイトルに変えた方がいいんじゃないかなと個人的に思うんですよね。

本を書いた人ならわかるでしょうが、図を書いて説明するというのは本当に大変なことです。

その制度を完全に理解していなければ、図で簡単に説明するということはできませんからね。

追加になった部分が「図解」で分かりやすく説明されておらず単なる解説で終わっているのであれば、財務省が毎年公表している「税制改正の解説」を見ればいいんじゃないかということになってしまいます。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

分厚くなりすぎている

「図解相続税・贈与税」で顕著ですが、分厚すぎるんですよね。

特に相続税は、事業承継税制などの重たい税制改正が入ると、その条文や解説が入ってきますから、どんどん分量が増えることになります。

基本的に図解シリーズでは、以前から記載されている項目を削るということはしないみたいです(あくまで私の体感ですが)。そうすると増える一方になりますよね。

未完成の象徴としてガウディが建築したと言われるサグラダ・ファミリアがありますが、まさにそんな感じで税法条文が増える一方。図解シリーズは、それを象徴しているといえるでしょう。

全税法を理解している天才(移転価格税制、組織再編税制、事業承継税制、相続税の難しい財産評価、全ての法人税の税額控除の実務を完全に理解している税理士は一人もいないと思います・・・)が交通整理をして、条文を削ってくれればいいのですが・・・。

というわけで、たいして内容も追加されていないのに、また今年も買わなきゃいけないのかということになるんですね。

※難解な税法るサグラダ・ファミリアが合体したイメージ

大きな税制改正がなければ2年~3年ごとに買い換えるのでOKだと思う

図解シリーズの、所得税、法人税、消費税、相続税、財産評価については、開業以来毎年購入していましたが、私自身、実務経験がついてきたのと、やはり本棚で場所を取るということで、自分が注力している分野以外のものは2年から3年に1回にすることにしました。

具体的には相続税と財産評価と譲渡所得(数年前からシリーズに追加されています)については毎年購入するようにして、その他の分野については2年から3年ごとに買い換えることにしました。

消費税には要注意

ただ消費税には注意が必要です。

最近の大きな改正で言えばインボイスなんでしょうが、それ以外にも消費税には本当にもう、言い表せないぐらい細かく改正が追加されます。

消費税創設当時のあのざっくり感が、もう一度来てくれないかなと思う次第です。

特に不動産をお持ちのお客様は、簡易課税や消費税還付に関係した改正がちょこちょこ入るので、図解シリーズは定期的に買った方が良いのかもしれません。

図解シリーズはどんどん増えているが、分かりやすいかどうかは別問題

気づいてみれば図解シリーズは税法以外のシリーズも多く出ています。

本屋に行って立ち読みする機会がありますが、分かりやすいものもあれば分かりにくいものもある。また、「図解」と書いてあるのに相変わらず図が少ない書籍があるといった印象を受けます。

ただそれだけ、「図解シリーズ」のブランド力、があるんでしょうね。

税理士であれば「お!あの図解シリーズか!」ということで、書店で見かけたら立ち止まるでしょうからね。

自分が扱っている主力業務以外の分野については、2年~3年に一度の購入でいいと思います。

ただ、金額が大きい案件を取り扱うときや、悩んだら、やはり今年分を買っておいた方が安心ですよね。

そのあたりのさじ加減も、実務経験を積まないとわからないことですが。

余ったお金は、その分、他の実務書の購入に当てていきたいと思います。